II FOCUS, AVANZANO I PERCORSI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE

Caserta 16 aprile - Dal ciclo integrato delle acque e i fenomeni alluvionali con l’esempio del bacino del Sarno, al progetto della rete di monitoraggio ambientale integrato delle risorse acqua e suolo nell’area di crisi ambientale di Taranto.

Ma anche l’alluvione del Sannio e il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni e poi il quadro delle competenze in materia di gestione del demanio idrico. Sono questi i temi che hanno formato l’oggetto del secondo FOCUS di informazione e consultazione pubblica realizzato dal Distretto dell’Appennino Meridionale lo scorso 16 aprile.

I Focus, ideati su temi di interesse del Piano di Gestione delle acque e del rischio alluvioni, concorrono insieme ai Forum, al prezioso obiettivo di elaborare Piani di Gestione del Territorio efficaci e in grado di integrare le diverse problematiche trattate.

Ne hanno parlato Michele di Natale, professore di Costruzioni Idrauliche , il geologo Gennaro Capasso, Vincenzo Fuschini, e l’ingegnere Massimo Della Gatta.

I lavori sono stati aperti da Vera Corbelli, Segretario del Distretto dell’Appennino Meridionale.

“I temi del Focus di oggi – ha detto il Segretario del DAM, Vera Corbelli - rappresentano non solo attività legate alla pianificazione ma sono anche elementi della sicurezza sociale, abbracciano tematiche che spaziano dalle acque reflue alle acque bianche, passando per il Bacino del fiume Sarno fino al disordine territoriale.

Il lavoro realizzato sull’area vasta di Taranto in particolare si configura come un percorso che da indicare come “best practices”.

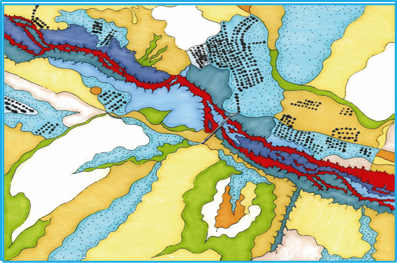

L’approfondimento sul “ciclo integrato delle acque e dei fenomeni alluvionali: il caso del bacino idrografico del Fiume Sarno” è stato illustrato da Michele Di Natale, professore di Costruzioni Idrauliche. Di Natale si è soffermato sul tema degli scaricatori dei sistemi fognari urbani e della loro interazione con gli alvei naturali e i canali artificiali in cui le acque diluite scaricano. Le carenze manutentive molto frequenti, di detti recapiti (interramenti e squilibri morfologici), producono spesso fenomeni di rigurgito idraulico nelle reti fognarie con allagamenti dei centri abitati durante gli eventi pluviometrici. Il primo problema da affrontare per la corretta risoluzione di questa problematica è l’individuazione delle competenze istituzionali sul tema. Queste non sempre sono chiare e diventano spesso causa di controversie tra i Gestori del Servizio Idrico, responsabili delle sole acque nere e di pioggia della rete fognaria, e le altre istituzioni che a diverso titolo hanno la competenza sul drenaggio delle acque di pioggia. Nella individuazione degli interventi correttivi da apportare alla reti di drenaggio ammalorate, in particolare quando trattasi di alvei naturali e canali in terra, bisogna assolutamente liberarsi dalla logica di azioni puntuali ed emergenziali. Queste sono generalmente prive di un riferimento idraulico- sedimentologico unitario che affronti il delicato tema dell’equilibrio dinamico delle reti pluviali a fondo mobile in un contesto di pianificazione a scala di bacino. La soluzione della annosa problematica richiede innanzitutto una intensa e costante interazione tra le istituzioni preposte unitamente alla predisposizione di studi operativi di riferimento chiari ed efficaci, in grado di orientare le azioni strutturali da intraprendere in una serie di interventi coordinati e congruenti .

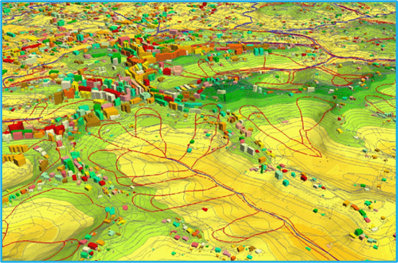

Vincenzo Fuschini ha invece spiegato che l’evento alluvionale verificatosi nel 2015 nel beneventano ha consentito di perimetrare delle nuove aree di inondazione; identificare dei punti di criticità legati a tutta una serie di opere idrauliche non più̀ efficaci e/o efficienti e/o inadeguate (argini, attraversamenti, difese spondali, briglie, ecc.); definire una serie di misure di mitigazione del rischio idraulico e soprattutto iniziare un’azione di monitoraggio costante. In totale, a seguito dell’alluvione, sono stati perimetrati oltre 150 km di nuove aste fluviali. L’evento alluvionale ha riportato l’attenzione sulla problematica della manutenzione dei corsi d’acqua, attraverso la definizione di un piano di gestione dei sedimenti e delle fasce di mobilità fluviale e un programma di interventi.

Quali sono le possibili proposte per la mitigazione del rischio idraulico e/o della gestione del rischio stesso in aree con caratteristiche simili a quelle dell’alluvione del Sannio? In sintesi Fuschini ha illustrato gli interventi strutturali(Interventi di mitigazione del rischio idraulico, Interventi di riduzione della vulnerabilità̀ dei beni esposti ovvero incremento della loro resilienza, manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei Gestione dei sedimenti e delle fasce di mobilità) e quelli immateriali (Piani di Protezione Civile aggiornati e Sistemi di allertamento in tempo reale e Monitoraggio continuo della morfodinamica dei corsi d’acqua e dello stato di efficienza delle opere idrauliche).

Tra gli altri temi oggetto di approfondimento, curato dall’ingegnere Della Gatta, anche il quadro delle competenze in materia di gestione del demanio idrico. Su questa tematica i soggetti competenti sono molteplici: Regioni, Province, Comuni e Consorzi di Bonifica. E le criticità riguardano: la stratificazione delle attribuzioni statali e regionali, l’incompleta e/o tardiva attuazione delle previsioni legislative e la pluralità di funzioni concorrenti alla tutela del medesimo bene.

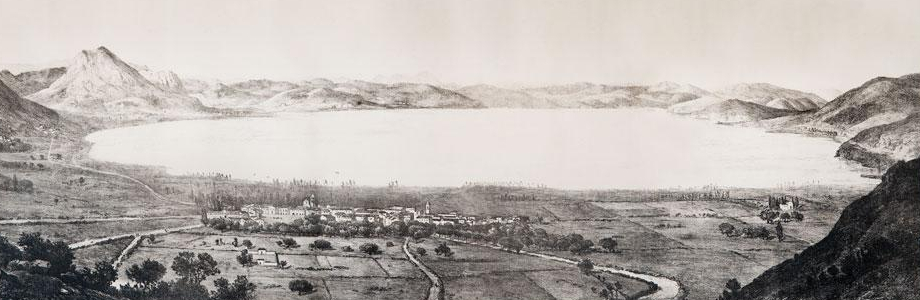

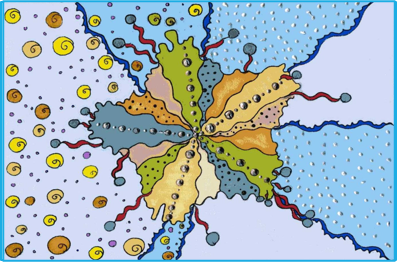

Il FOCUS è proseguito con l’approfondimento dedicato alla Rete di Monitoraggio Ambientale integrato delle risorse acqua e suolo nell’area di crisi ambientale di Taranto. Il modello è stato illustrato dal geologo Gennaro Capasso, dirigente del DAM.

Le stazioni e i siti attivati dal Piano di Monitoraggio Integrato del per la bonifica di Taranto, che opera sul comparto delle acque superficiali, sul comparto delle acque sotterranee, del mare e del suolo sono circa 600, complessivamente

Il Piano è fondato sull’analisi intima di tutti i fattori che concorrono allo sviluppo di un’alterazione ambientale negativa capace di generare un danno per l’ambiente e per la salute dell’uomo.

La Rete di Monitoraggio Ambientale Integrato è inoltre uno strumento essenziale per la valutazione degli effetti delle attività di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione, in atto sul territorio, sull’evoluzione della qualità̀ dell’ambiente. Sviluppa strumenti, fondati sulla conoscenza, acquisita in tempo reale e scientificamente validata e che sono di supporto alle decisioni e all’attuazione gli interventi strutturali e non strutturali.

Per fare alcuni esempi, per il comparto mare sono state predisposte 16 piattaforme fisse di rilevamento di cui 8 nel Mar Piccolo e 8 fuori dalla rada e nel Mar Grande (ondametri, correntometri, mareografi, anemometri, sonde multiparametriche); 12 camere bentiche di cui 8 nel I Seno e 4 nel II Seno del Mar Piccolo (per misurare i tassi di variazione o di movimento dei contaminanti nei sedimenti); 24 stazioni mobili nel Mar Piccolo e 17 nel Mar Grande e Mar Jonio per l’esecuzione di campagne periodiche di rilevamento dello stato qualitativo (chimico ed ecotossicologico) della colonna d’acqua e dei sedimenti marini.

Si tratta di una progettazione di grande complessità che partendo dalle risultanze di studi, indagini ed analisi eseguite dal Commissario Straordinario sull’Area Vasta di Taranto, (corroborati dagli esiti di studi e/o monitoraggi eseguiti da altri Soggetti Istituzionali,) ha consentito di elaborare un Modello Concettuale Preliminare capace di descrivere, su Area Vasta:

- - il contesto geo-ambientale di riferimento;

- - le potenziali sorgenti di contaminazione primarie e secondarie;

- - le probabili sostanze contaminanti presenti nelle matrici ambientali;

- - le modalità di migrazione degli inquinanti dalle sorgenti ai bersagli;

- - i possibili bersagli.

L’attività di monitoraggio si caratterizza come percorso innovativo ampio che attua di una serie di interventi, a medio e lungo termine e che affronta le problematiche ambientali nella loro interezza per fornire risposte efficaci ed efficienti basate su valutazioni di altissimo valore tecnico e scientifico. Azioni costantemente controllate attraverso una cooperazione delle forze dell’ordine e delle istituzioni scientifiche, la partecipazione attiva degli Enti preposti ed il coinvolgimento di tutti stakeholder.

Nella conclusione dei lavori la dottoressa Corbelli ha sottolineato e ricordato quanto sia prezioso il contributo di tutti gli stakeholder per implementare i piani di gestione attraverso i percorsi di condivisione e partecipazione. “I piani si arricchiscono di ciclo in ciclo”, ha ricordato la Corbelli .

Per fornire contributi e riflessioni il DAM ha individuato un indirizzo mail ad hoc al quale scrivere:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.